Ni de aquí ni de allá

Como todo inmigrante de segunda generación, toda la vida he sentido que no soy ni de aquí ni de allá. Autoproclamada ‘ciudadana del mundo’ con un golpe en el pecho y un grito de orgullo que esconde un simple anhelo: el sentido de pertenencia.

Tal vez es difícil de entender, para aquellos que no tienen el alma partida entre dos hogares, entre dos culturas; para aquellos que no tienen que pensarse demasiado la respuesta, simple y contundente, cuando preguntan por su origen.

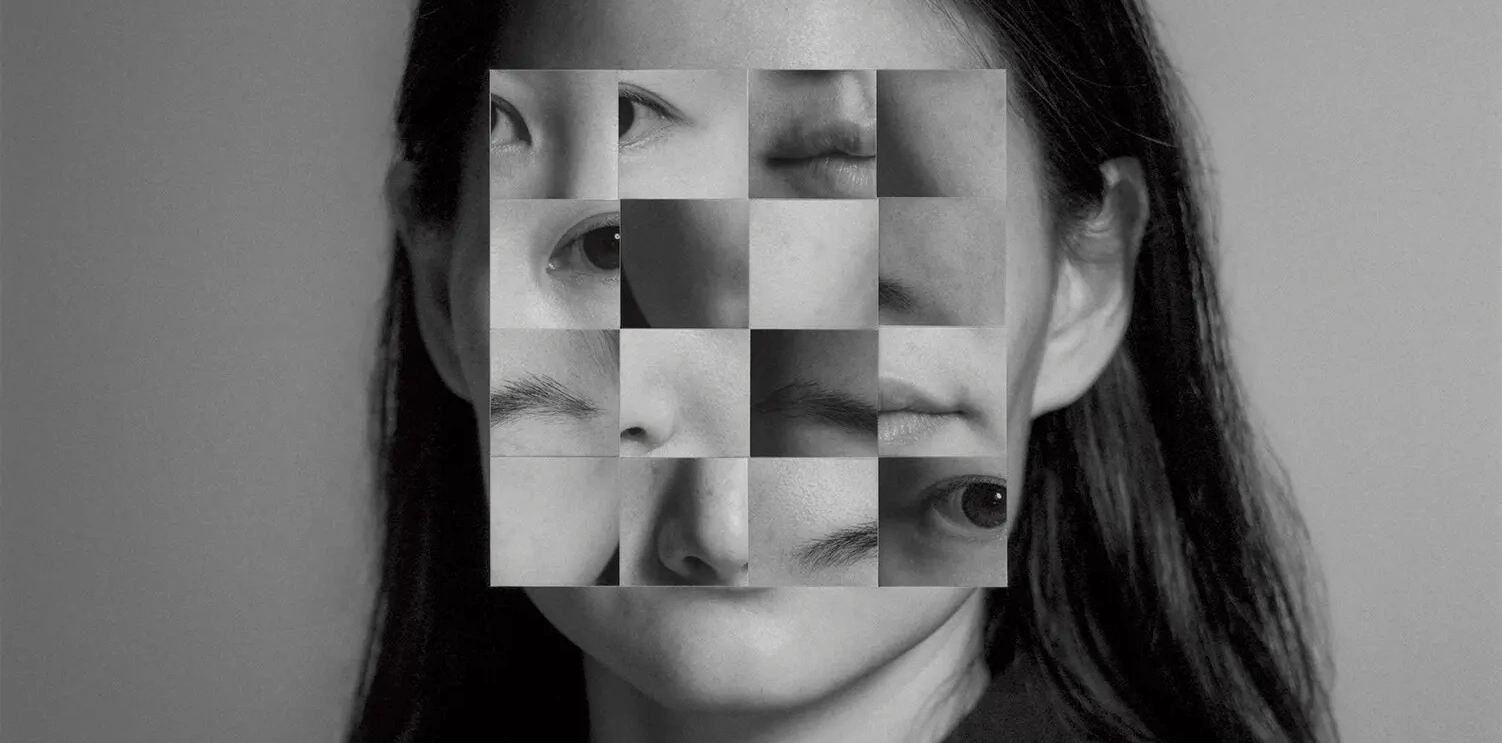

Tal vez me he acomplejado sin razón, pues a menudo me dicen que es motivo de celebración, esta dicotomía, esta riqueza cultural que, a veces, se puede volver un calvario, pues soy demasiado de allá para ser de aquí y demasiado de aquí para encajar allá. Y entonces, ¿dónde quedo?

Cómo puede ser que, habiendo vivido más de media vida aquí, no pueda serlo oficialmente. Y de querer pertenecer, tengo que decirle adiós a este otro cacho mío, rompiéndome un poquito. Se vuelve tan cansado, repetir y explicar, entre sonrisas y ‘es complicados’ la situación que más de medio millón de rumanos compartimos en territorio español.

Somos rumanos españolizados pero no españoles. Y, de querer serlo, es necesario renunciar a esa mitad rumana porque parece ser que la riqueza cultural no se entiende con las nacionalidades o con la política. Parece ser que sentirnos de aquí no es suficiente para ser de aquí y al mismo tiempo de allá: dos caras de una misma moneda.

Sin embargo, por primera vez aparece un atisbo de esperanza con la pasada cumbre hispano-rumana y las primeras discusiones sobre un posible acuerdo hacia la doble nacionalidad. Un amparo, un reconocimiento que menguaría esta crisis identitaria, una forma de decir que está bien ser de aquí y de allá, hispano-rumano o rumañol, sin tener que escoger.