Bases de EE UU en Groenlandia acumulan bajo el hielo materiales tóxicos y nucleares de la Guerra Fría

Entre los años cuarenta y sesenta, Estados Unidos llegó a operar entre 30 y 50 instalaciones militares merced acuerdo de defensa con Dinamarca de 1951

Durante décadas, Groenlandia fue una pieza clave del tablero militar estadounidense. No por su población ni por su economía, sino por su posición estratégica entre América y la antigua Unión Soviética, hoy Rusia.

El resultado fue una presencia masiva de las fuerzas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría: decenas de bases militares repartidas por la isla, muchas de ellas abandonadas y con residuos tóxicos sepultados bajo el hielo.

Entre los años cuarenta y sesenta, Estados Unidos llegó a operar entre 30 y 50 instalaciones militares, amparado por el acuerdo de defensa con Dinamarca firmado en 1951, que autorizaba a los americanos «construir, instalar, mantener y operar» bases en territorio groenlandés. El despliegue incluía aeródromos en la costa oeste —como Sondrestrom(BluieWest-8, hoy aeropuerto de Kangerlussuaq) y Grønnedal(Bluie West-7)—, estaciones meteorológicas y una extensa red de radares de alerta temprana.

Las bases estadounidenses fueron de varios tipos. La principal fue Thule, hoy Pituffik Space Base, una gran base aérea situada en el noroeste, con radar de detección y pista de aterrizaje, que llegó a alojar más de 6.000 efectivos y que sigue operativa como pieza clave del sistema antimisiles de Estados Unidos. Junto a ella se desplegó la red de radares DEW (Distant Early Warning), diseñada para detectar incursiones aéreas sobre el Ártico.

Hoy solo permanece activa Pituffik. El resto de instalaciones están cerradas o reconvertidas, y muchas nunca fueron limpiadas a fondo. Ese abandono esconde un problema que ya no puede ocultarse: bajo el hielo quedan depósitos de combustible, residuos industriales y materiales peligrosos que, con el avance del calentamiento global, pueden acabar liberándose al medio ambiente.

Camp Century, la herida nuclear

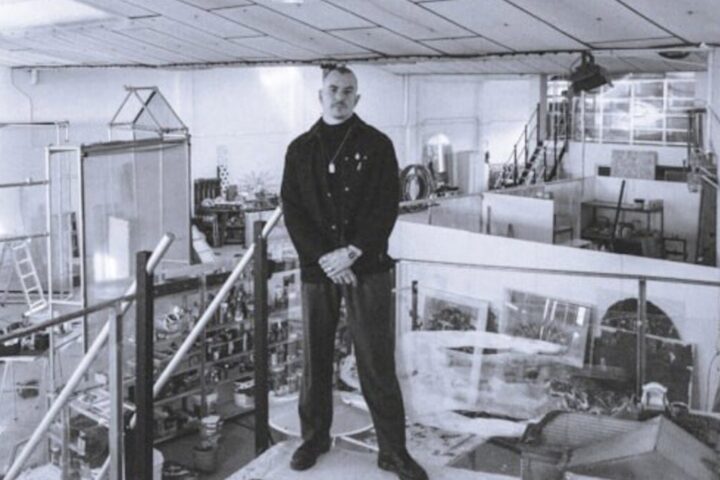

De todo aquel entramado militar, Camp Century es el caso más conocido y también el más preocupante. Construida bajo el hielo en 1959, esta base secreta contaba con más de tres kilómetros de túneles subglaciales, laboratorios, dormitorios y un reactor nuclear portátil que suministraba energía al complejo.

Presentada oficialmente como una estación científica, Camp Century estuvo en realidad vinculada a planes militares para desplegar misiles nucleares bajo el hielo ártico, dentro del denominado Proyecto Gusano de Hielo (Iceworm). La ubicación no era casual: el Ártico representaba la ruta más corta para un ataque nuclear entre americanos y soviéticos.

Cuando la base fue abandonada en 1967, el ejército estadounidense retiró únicamente el reactor nuclear. Todo lo demás se quedó allí: infraestructuras, residuos químicos, aguas residuales y combustible.

Estudios científicos posteriores han confirmado que bajo el hielo permanecen sepultados unos 200.000 litros de diésel, 240.000 litros de aguas residuales, materiales con PCB y restos de refrigerantes radiactivos asociados al generador nuclear.

Durante años se asumió que el hielo actuaría como un sarcófago natural, permanente e inalterable. Ese supuesto ya no se sostiene. El deshielo acelerado del Ártico ha convertido la zona en un cementerio tóxico de más de 55 hectáreas, con riesgos reales para la salud y el medio ambiente.

Cuando el deshielo convierte el pasado en una amenaza

Investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales alertan de que, si se mantiene el ritmo actual de calentamiento, los residuos de Camp Century podrían quedar expuestos antes de que termine el siglo, filtrándose al suelo y al océano.

Y no se trata de un caso aislado. Groenlandia ha identificado más de 30 emplazamientos militares estadounidenses abandonados que podrían contener materiales contaminantes sin evaluar o sin haber sido retirados por completo.

El problema ya no es solo medioambiental. Es también político: ¿Quién asume la responsabilidad de un legado tóxico enterrado durante la Guerra Fría?

Groenlandia exige responsabilidades

Las autoridades groenlandesas llevan años reclamando a Dinamarca y Estados Unidos que asuman la limpieza y restauración de los antiguos emplazamientos militares abandonados en la isla.

En 2017, el Gobierno danés aprobó un plan de financiación de 4 millones de euros para estudiar y sanear antiguos restos militares, como los más de 100.000 barriles oxidados localizados en la base de Ikkatteq. Sin embargo, expertos ambientales y responsables locales coinciden en que estas medidas son claramente insuficientes frente a la magnitud del problema y al riesgo creciente que plantea el deshielo.

Para Groenlandia, el mensaje es claro: no puede ni debe asumir en solitario el coste ambiental de operaciones militares decididas por potencias extranjeras.

Un pasado que vuelve al presente

Este debate cobra ahora una relevancia especial en un momento en el que Estados Unidos vuelve a mirar a Groenlandia como un activo estratégico frente a Rusia y China. Las declaraciones de Donald Trump sobre «comprar» la isla por razones de seguridad no solo han generado rechazo político, sino que han reabierto viejas heridas que nunca llegaron a cerrarse del todo.

Sus palabras chocan además con la propia historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Washington no «devolvió» Groenlandia a Dinamarca, como ha llegado a admitir, sino que Washington trató de quedarse con ella en 1946, ofreciendo 100 millones de dólares por su compra, una propuesta que Copenhague rechazó de plano.

Lejos de cualquier relato de paz —«pido un trozo de hielo a cambio de la paz mundial», llegó a decir—, el interés de Estados Unidos por la isla nunca fue pacifista ni altruista. Bajo el hielo de Groenlandia no solo hay recursos naturales, rutas estratégicas y proyección geopolítica. También permanece intacto un legado tóxico de la Guerra Fría, enterrado durante décadas y cada vez más expuesto por el cambio climático. Una herencia que recuerda que, en geopolítica, las decisiones tomadas en nombre de la seguridad nunca desaparecen completamente. Solo permanecen ocultas… hasta que el hielo se derrite y regresan para exigir responsabilidades.