De Lincoln a Kennedy: los presidentes que sí sucumbieron a las balas

El asesinato del japonés Shinzo Abe y el infructuoso atentado contra Fernández Kirchner constituyen tan solo la cola de una considerable lista de magnicidios a lo largo de la historia

El intento de asesinato con arma de fuego ocurrido este viernes a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, a manos de un ciudadano brasileño ha vuelto a poner sobre la mesa el interrogante del magnicidio por segunda vez en apenas dos meses.

A finales del julio pasado, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, fue disparado por el exmilitar Tetsuya Yamagami, un antiguo mando de 41 años por un presunto resentimiento a la Iglesia de la Unificación, una religión con la que se cree que el mandatario nipón mantenía vínculos y que, según sostenía el propio agresor, habría llevado a su familia a la quiebra.

Hasta entonces, la idea y concepto de «magnicidio» habían permanecido en penumbra, como una posibilidad oscura y remota más propia de tiempos de barbarie y, en cualquier caso ,inconcebible en democracias consolidadas. La historia, no obstante, ha demostrado lo contrario. Que un asesinato de semejantes dimensiones puede llegar a perpetrarse incluso en grandes colosos como Estados Unidos. FUENTES INFORMADAS recoge a continuación una lista de los mayores magnicidios de todos los tiempos.

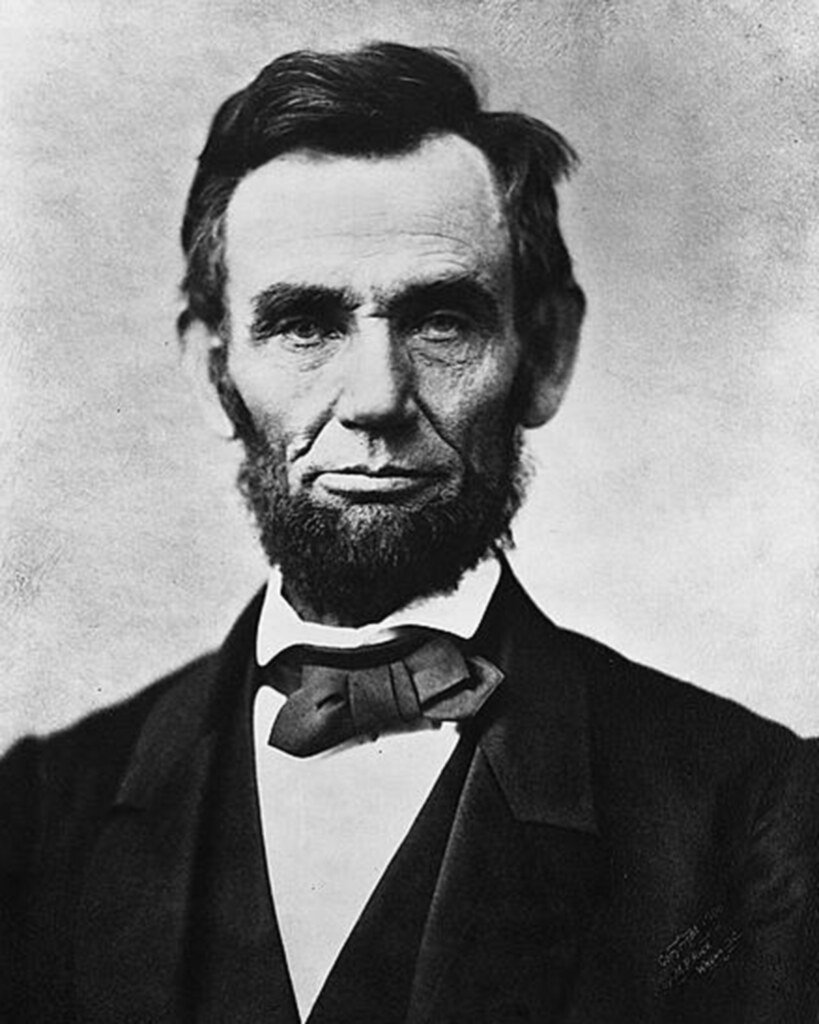

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln fue el decimosexto presidente de Estados Unidos, especialmente conocido por su elaborada oratoria y su inapelable capacidad persuasiva. Perteneciente al Partido Republicano, se convirtió antes de asumir el cargo de mandatario en el principal adalid de la abolición de la esclavitud, cuyos orígenes se sitúan en los mismos cimientos de Norteamérica. Su ascenso al poder condujo irremediablemente a la escisión del gigante americano en dos grandes bloques, que pronto pasarían a ser dos grandes bandos beligerantes: la Unión, representada por los detractores de la esclavitud, y la Confederación, que reunía a sus partidarios.

Las líneas rojas que separaban ambos frentes terminaron difuminándose y la guerra se hizo inminente. Tras cuatro años de cruentas batallas, la Unión se impuso definitivamente en la batalla de Five Forks el 1 de abril de 1865. Lincoln se erigió entonces como una suerte de emancipador que había librado a los negros del yugo de las cadenas y los trabajos forzados.

El 12 de abril de ese mismo año, el republicano asistió al teatro para disfrutar de su victoria en la guerra. Al inicio del tercer acto, John Wilkes Booth, un actor venido a menos y simpatizante de los Estados de la Confederación le descerrajó un único tiro en el pecho que bastó para segar la vida del presidente tres días después.

Durante su huida, Booth se rompió un tobillo, lo que permitió a las autoridades capturarle y destapar una operación criminal de la que también formaban parte David Herold y Lewis Powell, quienes, tras la muerte de Lincoln, debían encargarse de seguir al entonces vicepresidente Andrew Johnson hasta su hotel para coserle a balazos al amparo de la noche. La policía intervino antes de que se consumara la tragedia.

James Garfield

James Garfield fue el vigésimo presidente de Estados Unidos y el principal artífice del llamado spoils system (algo así como «sistema de consentimiento»), por el que el propio partido de gobierno se encarga de repartir «a dedo» los cargos políticos entre sus militantes y simpatizantes. La iniciativa, impulsada desde el Partido Republicano, generó un enrarecido clima de tensión en el Senado, que, nuevamente, dividió al país entre partidarios y disidentes. Esta vez el golpe sobre la mesa lo dio Roscoe Conkling, quien, desafiando los parámetros establecidos por Garfield, abandonó su escaño en el Senado.

El ejemplo de Conkling sirvió para que otros diputados consideraran la posibilidad de obtener cargos de otra manera alternativa, por derecho, y no por la designación arbitraria del Gobierno. En estas circunstancias se hallaba Charles Guiteau, un seguidor de Conkling con trastornos mentales diagnosticados. Pasó una temporada persiguiendo a Garfield para solicitarle un puesto público que, según él creía, le pertenecía por derecho al haberle confiado su voto en los comicios electorales de 1879.

Ante la imposibilidad de contactar con él, Guiteau escondió un revolver en su chaqueta y acudió con él a la estación de Baltimore & Potomac. Garfield se encontraba a apenas unos pasos de subirse al tren cuando dos balas rasgaron el aire viciado del recinto y se alojaron en su espalda. Lejos de arrepentirse, el agresor reivindicó el crimen: «La trágica muerte del presidente era una triste necesidad para preservar la unidad del Partido Republicano y salvar la República», escribió la mañana siguiente. Ocurrió un 19 de septiembre de 1881.

William McKinley

William McKinley fue el vigésimo cuarto presidente de Estados Unidos y un viejo conocido de la España de Cánovas del Castillo y del desastre del 98. En enero de 1898, el buque acorazado Maine, propiedad del Gobierno de Estados Unidos se precipitó bajo las aguas del puerto cubano de La Habana. Aprovechando los intereses que el gigante americano tenía en Centroamérica, la Casa Blanca culpó a España del incidente.

Alfonso XIII, lejos de intentar alcanzar una solución dialogada, decidió enzarzarse en una lucha naval contra la todopoderosa flota estadounidense. Las crónicas de la época aseguran que en poco que en poco menos de cuatro años, los barcos españoles quedaron reducidos a astillas. La monarquía se vio obligada a firmar el humillante Tratado de París (1898), por el que cedía Cuba, Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos, además de una astronómica suma de dinero como indemnización por los daños causados.

En vista de las nuevas adquisiciones territoriales, McKinley optó por establecer en Cuba un sistema de relativa autonomía en que se concedía libertad a los nativos en la mayoría de aspectos y se descartaba en todo caso la idea del sometimiento. Dos años después, en el punto álgido de su carrera, asistió a un besamanos en la localidad neoyorquina de Búfalo. Allí, un trabajador parado de origen polaco, Leon Czolgosz, aguardaba pacientemente su turno para estrechar la mano del presiente. Lo hizo con un brazo vendado. Pocos podían imaginar que detrás de la escayola se ocultaba un revolver calibre 32. Los disparos dejaron ver que se trataba de un tirador experto. El primero, en el esternón. El segundo, en el abdomen. McKinley se desplomó en el suelo y falleció a los pocos días en el hospital, a causa de la gangrena que alcanzaron las heridas.

John Fitzgerald Kennedy

La llegada de John F. Kennedy al poder fue una de las más sonadas de la historia de Estados Unidos. El trigésimo quinto presidente tomó posesión del cargo en el Capitolio de Washington y, ya desde el primer momento, encandiló a los presentes con su dentadura inmaculada y su juventud radiante de entusiasmo. Demócrata hasta las últimas consecuencias, JFK incentivó la carrera espacial redactando el primer borrador para llevar al hombre a la Luna y, sobre todo, fue un incansable promotor de la igualdad racial.

Kennedy dejó escritas las líneas maestras de la Ley de Derechos Civiles, que rubricaría y haría entrar en vigor su sucesor en el cargo, Lyndon B. Johnson. La flamante norma rezaba: «Ninguna persona en Estados Unidos deberá, por motivos de raza, color u origen nacional, ser excluida de participar en, ser denegada de los beneficios de o estar sujeta a discriminación bajo ningún programa o actividad que reciba asistencia financiera federal”.

Cuando el documento se hizo público, la sombra del racismo planeaba sobre el país y en los Estados que antaño habían integrado la Confederación todavía latía un creciente sentimiento discriminatorio a la población afroamericana. Entre estos territorios se encontraba Texas, en el que el nuevo inquilino de la Casa Blanca era poco menos que persona non grata. Sin embargo, las encuestas aseguraban con rotundidad que una visita al sur bastaría para granjearse un buen puñado de los votos de la oposición y, de esta manera, garantizar la reelección en 1964.

Lo que ninguno de sus asesores tuvo en cuenta fue que, al otro lado de la frontera texana, la mayoría de ciudadanos portaba un arma. El 22 de noviembre de 1963, el reluciente Ford Lincoln presidencial atravesaba la plaza Dealey, en Dallas. JFK saludaba a la multitud con la sonrisa inmarcesible de quien se sabe ganador. A decenas de metros de distancia, encaramado a la azotea de un edificio de oficinas, Harvey Lee Oswald detonó su rifle hasta en tres ocasiones. Tres piezas de plomo rasgaron el aire e hicieron enmudecer a los asistentes. Un instante después, el vestido de la primera dama, Jackie Kennedy, se impregnaba de la sangre de su difunto marido. Oswald fue asesinado apenas unos días después.