Desde Neville Chamberlain a Bruselas, Europa no la ve

Desde Chamberlain hasta el Brexit, pasando por la arrogancia de Bruselas y los nuevos outsiders políticos, Europa se repite en subestimar los síntomas del malestar social hasta que la realidad se impone como una bofetada

FERNANDO PEDROSA

El valor de anticiparse a lo indeseable o desastroso, de saber leer e interpretar los signos de lo que se avecina antes de que estalle, ha sido una constante en la historia política occidental.

Quienes lograron anticiparse fueron premiados con el reconocimiento y la perduración en la memoria colectiva.

Quienes no lo hicieron, quienes fallaron, suelen ocupar un lugar menor, olvidado, o —peor aún— persisten en la historia únicamente por aquel error fatal.

Posiblemente el principal símbolo de esa mezcla de olvido y humillación histórica sea el primer ministro conservador británico Neville Chamberlain, recordado —quizás injustamente— por subestimar el expansionismo nazi.

Pero el pobre Chamberlain no ha sido el único.

La élite inglesa ha sido particularmente persistente en ignorar lo evidente, y se ha especializado en fingir que no pasa nada frente a fenómenos sociales —nacionales o internacionales— que pedían atención urgente.

Entre muchos ejemplos, puede mencionarse al célebre rey decapitado por no comprender el país que gobernaba; a Lord North, por su errática gestión en la rebelión de las colonias americanas que luego formarían Estados Unidos; y, más adelante, a Anthony Eden, primer ministro durante la fallida invasión del canal de Suez.

Eden debió retroceder bajo presión de Estados Unidos, y con ello escenificó públicamente el derrumbe del poder imperial británico. Hasta hoy se habla de “un momento Suez” cuando algo que aparenta fuerza se revela como pura fachada.

Y si hay que buscar un “momento Suez” actual, todo lleva al Brexit, posiblemente el resultado no deseado del más monumental acto de ineptitud política de una élite en tiempos recientes.

Europa y su “momento Suez”

La política europea viene regalando desde hace tiempo un festival de ignorancia estratégica.

Pero lo cierto es que hay signos crecientes de malestar social, que parte de la ciudadanía europea está gritando como puede a sus dirigentes.

Estos mensajes exigen atención sobre temas concretos: el modelo de desarrollo y el medio ambiente, el futuro del trabajo, la guerra en las puertas de Europa, el gasto en defensa, la energía, las pensiones, la vivienda y, sobre todo, la inmigración y los cambios culturales que genera en sociedades que, guste o no, arrastran siglos de construcción identitaria.

Para las élites europeas a estos reclamos se los oculta, se los deforma o se los criminaliza.

Especialmente si tocan temas “incómodos” como migración o valores tradicionales. Después vienen las sorpresas. La señal más reciente vino (otra vez) desde Gran Bretaña.

Nigel Farage, líder de Reform UK, considerado un partido en decadencia por la élite política británica, fue el sorpresivo ganador de las elecciones municipales.

Además, obtuvo una banca en la elección parcial que elegía al reemplazante de un parlamentario en un bastión laborista. Además, arruinó el primer gran test electoral del primer ministro Keir Starmer.

La élite europea, cómodamente instalada y financiada en Bruselas, prefiere atribuir estos reclamos y malestares no a sus propias políticas, a transformaciones sociales profundas o a problemas que exigirían una revisión crítica de lo hecho hasta ahora.

En cambio, los proyecta sobre la ultra derecha, convertida en un vehículo todoterreno al que se le adjudica toda la maldad.

La ultra izquierda también existe

Pero el malestar social no tiene ideología.

También en los márgenes de la izquierda han crecido fuerzas contestatarias que canalizan el descontento. Ahí está, por ejemplo, Jean-Luc Mélenchon en Francia, líder de La France Insoumise, con un discurso abiertamente radical y antisemita.

En Alemania, la figura emergente es Sahra Wagenknecht, que mezcla propuestas de justicia social con un tono conservador en temas migratorios y culturales.

También Podemos en España, el Partido del Trabajo en Bélgica o Rødt en Noruega. Todas ellas expresiones de una izquierda que ya no se ubica en el progresismo clásico, sino en una posición frontalmente crítica hacia el modelo institucional vigente y la democracia liberal.

Resulta curiosa la actitud de las élites europeas que consideran siempre más peligrosa a la ultraderecha que a la ultraizquierda.

Como si el relato romántico que la izquierda sostiene sobre sí misma aún alcanzara para creer que sinceros admiradores de Lenin, Stalin, Che Guevara, Trotsky o Mao Zedong no serían capaces de cometer las mismas barbaridades que sus amados referentes.

Por ahora, se insiste en atribuir a los líderes la causa de los movimientos.

Como si los malestares no existieran y fueran meras invenciones de las redes sociales o productos de las fake news.

Por eso se intenta resolver el problema con mecanismos de exclusión: el intento de llevar a prisión a Marine Le Pen, el uso de los servicios de inteligencia del Estado para investigar —y eventualmente proscribir— a la AfD alemana, o la regulación punitiva del uso de redes sociales.

Pero el caso más llamativo fue el de las elecciones en Rumania.

Allí, los comicios de 2024 fueron anulados por supuesta injerencia extranjera —rusa— y por violaciones en la financiación de campaña. Se impidió al candidato ganador volver a presentarse.

Pero eso no bastó: apareció otro candidato, con las mismas ideas y llegó igualmente a la segunda vuelta, que se define mientras se escriben estas líneas. Muerto el perro, no se acabó la rabia.

Izquierdas y derechas, ¿aliados o adversarios?

El teorema es sencillo: donde las derechas e izquierdas tradicionales insisten en parecerse —como ocurre en Inglaterra— o incluso en aliarse —como sucede en Alemania, otra vez con una gran coalición—, los extremos crecen, montados sobre el vacío de representación.

En cambio, allí donde las izquierdas y derechas logran diferenciarse con claridad, también son capaces de retener detrás suyo los distintos reclamos sociales.

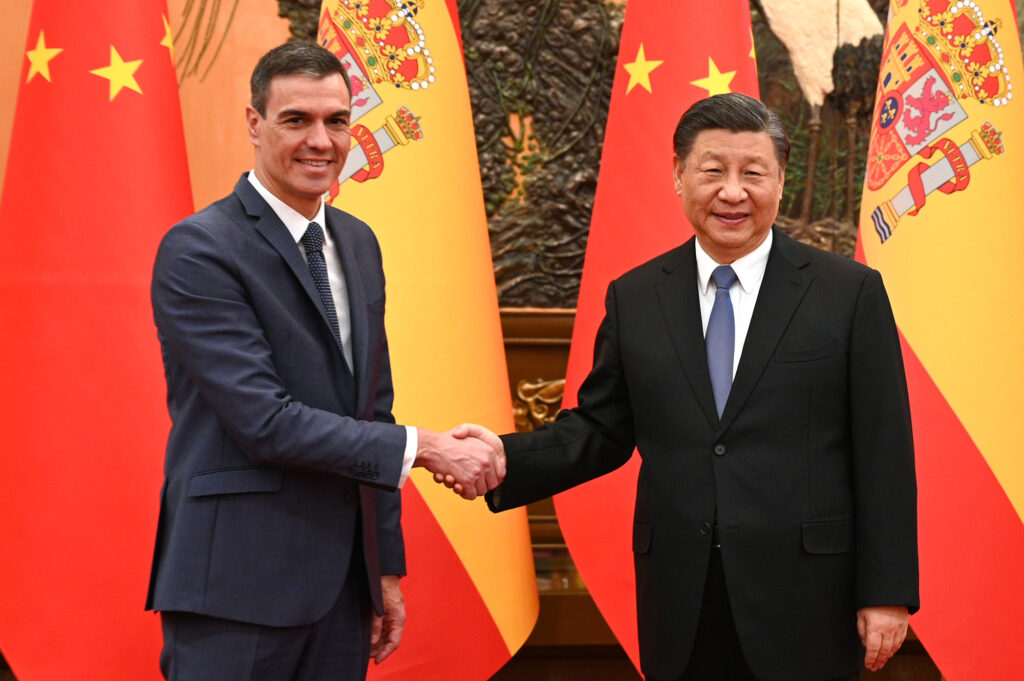

Pedro Sánchez en España es el mejor ejemplo. Y también el Partido Popular: allí donde se distingue de la izquierda, Vox no crece.

Pero la norma en Europa parece ser otra: apelar al cordón sanitario o, directamente, a la proscripción. Pero nadie piensa en qué ocurrirá si estas fuerzas logran obtener la mayoría de los votos

¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las élites europeas en su obstinada negativa a revisar sus propios supuestos ideológicos antes de amenazar seriamente a la democracia que dicen defender?

Desde el fondo de la historia, Chamberlain los mira sonriendo.

Siempre hay lugar para uno más en el museo de los que no la vieron venir.

*Por su interés reproducimos este artículo de Fernando Pedrosa publicado en El Observador.