Evolución y permanencia del lenguaje del amor: códigos no verbales y estrategias de cortejo a lo largo de la historia

Aunque el medio ha cambiado, la necesidad de comunicarse con sutileza en el amor permanece

En 1539, Enrique VIII se comprometió con Ana de Cléveris tras ver su retrato pintado por Hans Holbein el Joven. BBC News Mundo destaca que esta imagen causó gran impacto, aunque el encuentro posterior fue frío y sin química. Este episodio histórico subraya que la comunicación no verbal —desde una mirada hasta una pose— ha sido clave en el cortejo mucho antes de las palabras.

Señales sutiles

Durante la Regencia en Inglaterra (finales del siglo XVIII y principios del XIX), el “lenguaje de abanicos” se popularizó como un código discreto para coquetear en eventos sociales, según informa La Prensa. Las posiciones específicas del abanico transmitían mensajes secretos. Además, aromas y regalos —desde flores hasta mechones de cabello— eran utilizados para expresar interés y establecer vínculos emocionales. Estos gestos codificados anticipan las actuales estrategias de seducción, aunque con formas distintas.

La fotografía

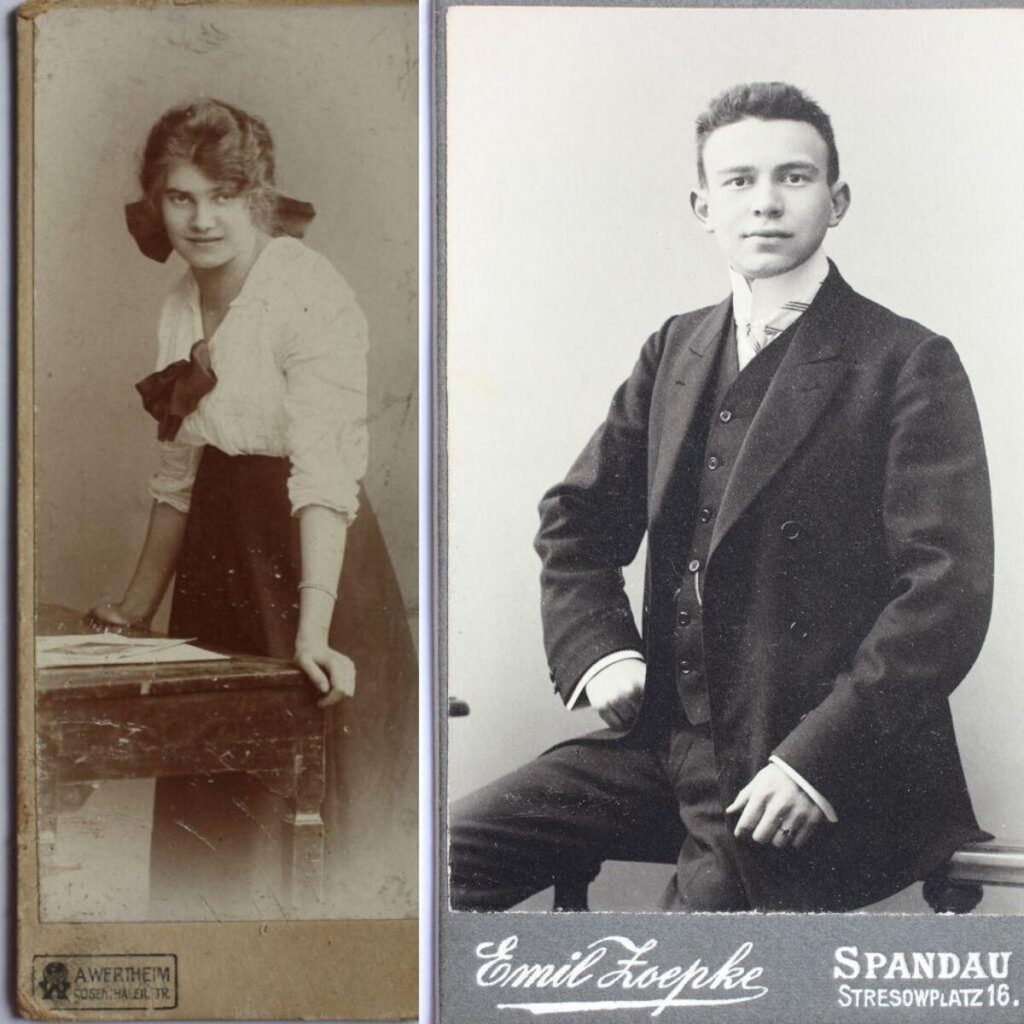

Con la llegada de la fotografía en la época victoriana, las tarjetas de visita permitieron que personas comunes enviaran imágenes como primera impresión romántica. BBC News Mundo señala que estas fotos eran cuidadosamente diseñadas para reflejar estatus y personalidad, una práctica que ahora se replica en perfiles de aplicaciones y redes sociales, donde cada detalle es calculado para atraer.

Innovación tecnológica para el coqueteo

En los clubes nocturnos de Berlín en los años 20, el Residenz-Casino implementó un sistema de tubos neumáticos para enviar mensajes entre mesas, facilitando el coqueteo en ambientes concurridos. La Prensa recoge testimonios que califican este método como una mezcla de discreción y diversión, precursor de la mensajería instantánea y las interacciones digitales actuales.

Códigos ocultos

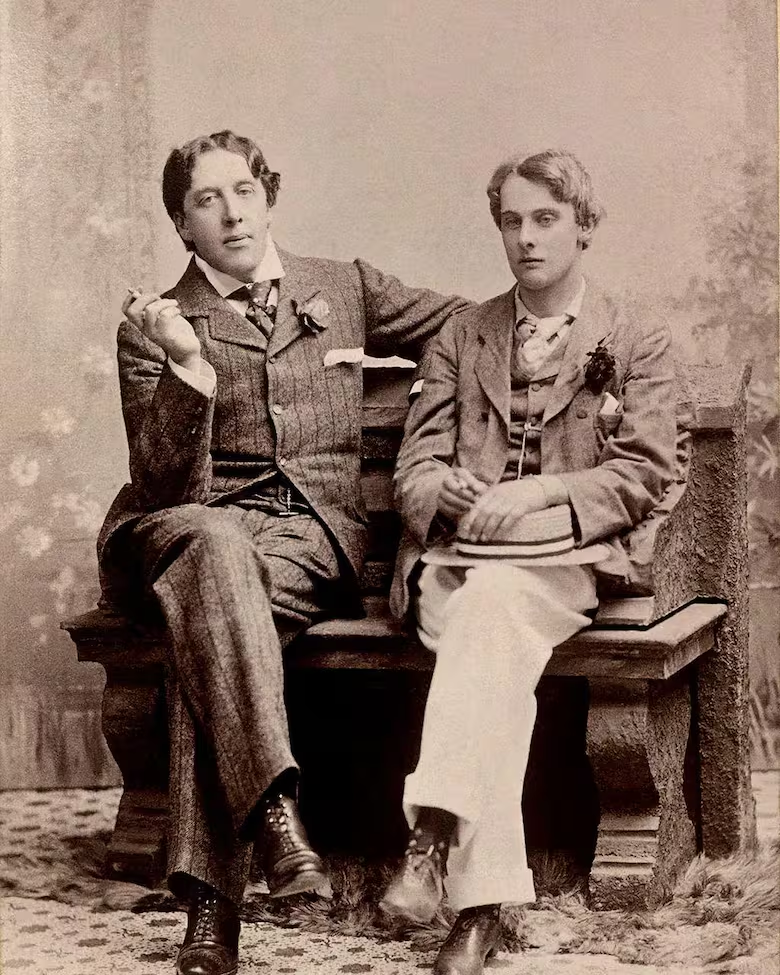

Las personas del colectivo LGBTQ+ adoptaron sistemas de comunicación visual sutiles para reconocerse sin exponerse al riesgo. Estos códigos secretos, como el clavel verde o la violeta, fungieron como señales discretas que permitían identificar a otros miembros de la comunidad en contextos hostiles, donde la expresión abierta de la identidad sexual podía acarrear sanciones legales, sociales e incluso violencia.

La historia del clavel verde, por ejemplo, está ligada a la figura del escritor Oscar Wilde, quien en 1892 instó a sus amigos a lucir esta flor durante el estreno de una de sus obras como símbolo de identidad oculta. Otros símbolos como la lavanda o el color violeta han sido recurrentes a lo largo de los siglos para representar la diversidad sexual, remontándose incluso a referencias antiguas como las poesías de Safo en la Grecia clásica.

Más allá de las flores, las joyas, los accesorios y hasta los colores en la vestimenta se convirtieron en señales codificadas dentro de la comunidad LGBTQ+. En tiempos más recientes, y gracias a la mayor visibilidad y derechos conquistados, estos códigos pasaron de la clandestinidad a la celebración abierta. Los tatuajes, pendientes con diseños específicos o prendas de colores como el arcoíris son hoy emblemas de orgullo y pertenencia que facilitan el reconocimiento mutuo y refuerzan la seguridad emocional.

Esta evolución refleja cómo, a pesar del avance social, la necesidad de contar con signos de identidad compartidos sigue siendo fundamental para fortalecer comunidades que han sido históricamente vulnerables.

Aunque el medio ha cambiado, la necesidad de comunicarse con sutileza en el amor permanece. Desde gestos codificados hasta mensajes digitales, el cortejo evoluciona adaptándose a nuevas tecnologías y contextos culturales, pero conserva la esencia: conectar y generar intimidad de manera creativa y cautelosa.