El juglar, la voz itinerante de la Edad Media

«El juglar era el libro parlante de un pueblo que no sabía leer.» – Ramón Menéndez Pidal

La Esencia del Trovador Errante

El juglar no era simplemente un músico o un artista. Fue la figura central de la difusión cultural y el entretenimiento popular en la Edad Media europea, especialmente entre los siglos XI y XIV. La palabra proviene del latín iocularis, que significa «gracioso» o «relacionado con el juego», una etimología que subraya su función principal: proveer distracción y alegría. De esta palabra deriva el concepto de Mester de Juglaría (o Mester de Joglaría), que se traduce literalmente como el «oficio» o «ministerio» del juglar.

Su origen se remonta a los mimos e histriones del Bajo Imperio Romano, pero floreció con la aparición de las lenguas romances, diferenciándose de sus predecesores al utilizar los idiomas locales en lugar del latín. Esta adaptación le permitió conectar directamente con el pueblo llano, consolidándose en prácticamente toda Europa, desde la Península Ibérica hasta las cortes francesas y germanas. Su principal función era interpretar y transmitir la cultura y la historia.

La distinción fundamental: juglar vs. trovador

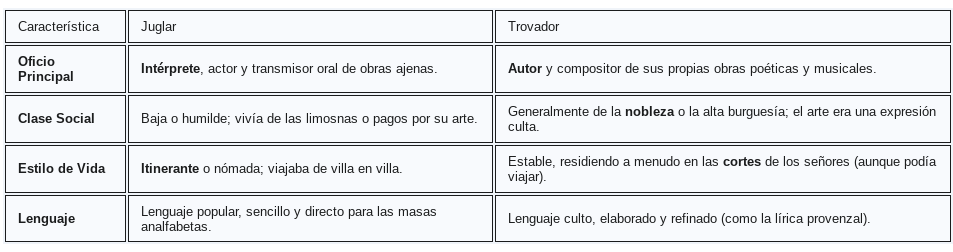

La música y la recitación eran pilares del juglar, pero su rol era fundamentalmente diferente al del trovador. Esta es la distinción crucial:

El juglar era el vehículo: se dedicaba a memorizar y ejecutar las composiciones creadas por los trovadores o los clérigos, asegurando que el arte, la épica y las historias llegaran a todos los rincones del reino. Su maestría residía en su memoria y su capacidad de performance.

Tipos de juglares y su carácter multifacético

El carácter del juglar era, por necesidad, pragmático, versátil y audaz. Su supervivencia dependía de su capacidad para captar y retener la atención de audiencias muy diversas. El abanico de talentos era tan amplio que los propios medievales crearon distintas categorías dentro de la juglaría:

- Juglares Épicos: Los más respetados. Se dedicaban a recitar y cantar los largos cantares de gesta (historias de héroes, como el Cantar de mio Cid). Su objetivo era informar y enardecer con la historia nacional o local.

- Juglares Líricos: Especializados en la recitación de poemas más cortos, de temática amorosa o sentimental, generalmente creados por los trovadores.

- Juglaresas o Soldaderas: Mujeres que se ganaban la vida de forma nómada, especializadas en el baile y el canto.

- Zaharrones y Trasechadores: Los juglares más «histriónicos». Utilizaban disfraces grotescos, acrobacias, malabares y trucos de prestidigitación (magia simple) para la comedia.

- Goliardos: Un tipo especial, a menudo clérigos o estudiantes vagabundos, que componían y recitaban poesía satírica e irreverente, burlesca y a veces escandalosa.

- Menestriles (o Ministriles): Eran músicos juglares que alcanzaban el más alto estatus al quedar a sueldo exclusivo de un señor o de una corte, gozando de mayor estabilidad y prestigio social, aunque su rol se redujo más a la ejecución musical.

La peculiaridad del anonimato y su legado

La percepción del juglar era profundamente dual: por un lado, era un medio de comunicación indispensable, llevando noticias, historia y valores a un pueblo analfabeto. Eran los «periódicos» y el «teatro» de la época, amados por el vulgo. Por otro lado, su vida errante y la asociación con espectáculos callejeros les valieron el estigma social por parte de la Iglesia y las autoridades, que los veían como vagabundos de moral dudosa.

La mayor peculiaridad y legado del oficio es el anonimato casi total de sus miembros. El juglar no firmaba su obra, pues su arte era el de la transmisión. El caso que ilustra esta ambigüedad es el del Cantar de mio Cid, cuyo manuscrito final menciona a Per Abbat (escrito en 1207). El debate sobre si Per Abbat fue un simple copista o el juglar que dio la forma final a la épica, convierte a este nombre en el vestigio más fascinante de la voz anónima que construyó la memoria colectiva de una nación. El juglar fue el puente sonoro entre la creación culta y la difusión popular, haciendo del olvido de su propio nombre su más grande contribución.

«Los juglares fueron los puentes sonoros que conectaron las cortes con las aldeas, forjando el idioma y la memoria colectiva.» – Ramón Menéndez Pidal

Dr. Crisanto Gregorio León – Profesor Universitario