Descubren a través de restos fecales cómo era el modo de vida en Granada entre los siglos XVI y XVIII

La paleoparasitología ofrece una aproximación bioarqueológica permitiendo la reconstrucción de las condiciones higiénico-sanitarias de un momento específico

El Laboratorio de Antropología Física y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR), en colaboración con la Universidad de Cambridge, ha llevado a cabo un estudio pionero en paleoparasitología, arrojando luz sobre la presencia de parásitos en las aguas que abastecían a la sociedad granadina entre los siglos XVI y XVIII.

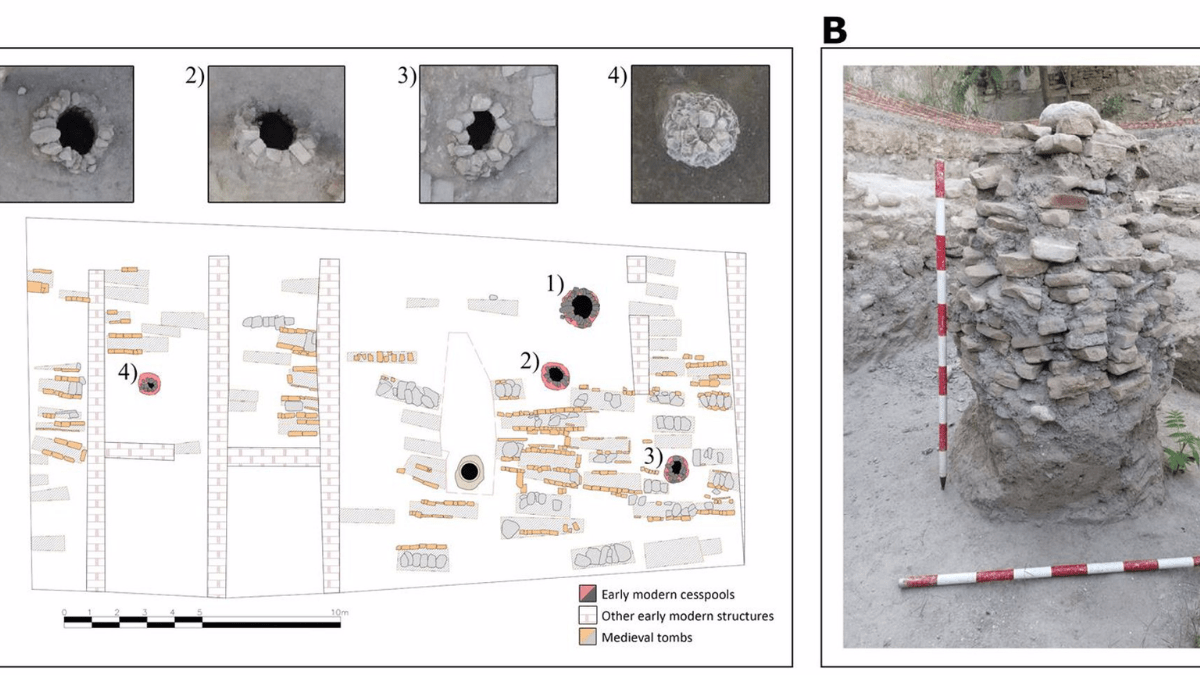

Para realizar este análisis, los investigadores se centraron en una zona periférica de Granada correspondiente al periodo de expansión de la ciudad en ese momento histórico. El foco de estudio se centró en los restos fecales provenientes de pozos ciegos de una antigua corrala.

La paleoparasitología ofrece una detallada aproximación bioarqueológica, permitiendo la reconstrucción minuciosa de las condiciones higiénico-sanitarias de un momento específico. Además, revela la presencia o ausencia de animales domésticos o salvajes que compartían entorno con los seres humanos.

En este caso, la investigación se enfocó en el estudio de las redes hidráulicas de un yacimiento arqueológico descubierto en 2022 en la calle Ventanilla de Granada. Esto permitió identificar problemas de contaminación derivados de estas redes.

El análisis de los pozos ciegos en la planta baja de la edificación reveló la presencia de huevos de Ascaris sp., Trichuris sp. y Fasciola sp. en el agua. Según los expertos, la presencia de los dos primeros parásitos indica problemas de higiene y agua contaminada, mientras que el último puede infectar a los humanos a través del consumo de verduras o agua contaminada.

La gravedad de la contaminación llevó a la instauración de las Ordenanzas del Agua, que prohibían arrojar animales muertos al agua bajo pena de multa de 3.000 maravedíes.

La investigación no se limita a los resultados paleoparasitológicos. Con la colaboración del catedrático de Historia Moderna, Francisco Sánchez Montes, se profundizó en los resultados, revelando la construcción de un nuevo modelo constructivo multifamiliar denominado corralas.

Además, se identificó la manzana en cuestión en el mapa de Dalmau, el segundo gran plano histórico de la ciudad, elaborado por el catalán Francisco Dalmau en 1796. La investigación, encabezada por Ramón López Gijón, PhD en Biomedicina de la UGR, y Sylvia Jiménez Brobeil, profesora titular de Antropología Física de la UGR, ha sido publicada en la revista ‘Journal of Archaeological Science: Reports’.