El vínculo con el verdugo: la paradoja psicológica del ‘síndrome de Estocolmo’

El vínculo traumático te hace olvidar quién eres, hasta que encuentras la fuerza para recordar y liberarte

Un beso al agresor: la lógica aterradora del inconsciente

La imagen es tan inquietante como incomprensible: una rehén besando a su captor, una víctima defendiendo a su abusador. Esta es la esencia dramática del ‘sídrome de Estocolmo‘, un fenómeno psicológico que desafía la lógica de la moral y el sentido común, obligándonos a mirar la vulnerabilidad extrema de la mente humana bajo presión. No es una muestra de afecto genuino, sino una desesperada y subconsciente estrategia de supervivencia.

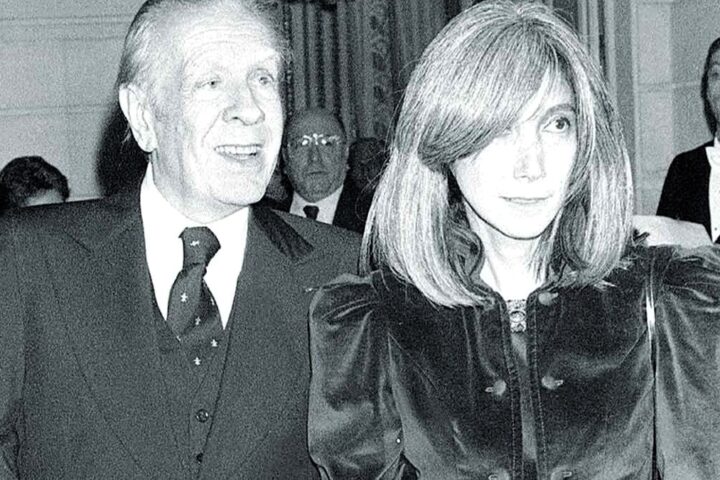

Esta compleja dinámica fue magistralmente retratada en la cinta ¡Átame! (1990) de Pedro Almodóvar, donde la protagonista, Victoria Abril (Marina Osorio), es quien sufre el ‘síndrome de Estocolmo’ al ser sometida por Antonio Banderas (Ricky), quien padece el Trastorno Límite de la Personalidad. Sin embargo, su origen es brutalmente real.

El secuestro que fundó un síndrome

El término fue acuñado por el psiquiatra y criminólogo sueco Nils Bejerot tras un dramático asalto bancario ocurrido en Estocolmo en agosto de 1973. Durante seis días, rehenes y captores convivieron bajo una tensión extrema. Lo que sorprendió al mundo fue la reacción posterior de los empleados liberados, quienes no solo expresaron simpatía por sus secuestradores, sino que incluso los defendieron públicamente. Una de las rehenes, Christine Enmark, llegó a temer más a las autoridades que a quienes la habían sometido. Fue ese comportamiento anómalo el que bautizó el síndrome.

La fortaleza de la mente ante el colapso

Para entender cómo una mente traiciona la lógica y se apega al agresor, debemos desglosar los pilares de este mecanismo de defensa:

- Mecanismo de supervivencia emocional: Ante un peligro de muerte inminente, la víctima busca desesperadamente reducir el miedo. La creación de un vínculo emocional positivo, por artificial que sea, se convierte en un intento de humanizar al captor, buscando una falsa sensación de seguridad. Es una adaptación forzosa.

- Disonancia cognitiva: La teoría de Leon Festinger explica la necesidad de coherencia. El cerebro de la víctima, al sentir emociones positivas hacia su agresor, debe justificar esta contradicción. Crea una narrativa interna que racionaliza el abuso para hacer tolerable la realidad insoportable.

- Identificación con el agresor: Un proceso descrito por Anna Freud. La víctima adopta las creencias y actitudes del captor, en un intento de minimizar la amenaza que percibe. Al verse a sí misma a través de los ojos del dominante, siente un espejismo de control sobre su propio destino.

- Dependencia total y aislamiento: En el cautiverio prolongado, el agresor controla las necesidades básicas: comida, agua, e incluso la ausencia de violencia. Esta dependencia se transmuta en un vínculo de afecto retorcido, reforzado por el aislamiento total de fuentes externas de apoyo o de información que pudiera contrastar su nueva realidad.

De la cárcel a la vida cotidiana

La manifestación más espectacular de este síndrome ocurrió con Patricia Hearst en 1974, la nieta del magnate William Randolph Hearst, quien, tras ser secuestrada, se unió a sus captores en actividades delictivas. Este caso ilustró su poder de manipulación psicológica en condiciones extremas.

Sin embargo, el fenómeno no se limita a secuestros. Su versión más común y dolorosa se evidencia en el síndrome de la Mujer Maltratada (o el hombre maltratado), donde la víctima desarrolla una dependencia emocional que la obliga a justificar el abuso. Esta dependencia, el aislamiento y el miedo actúan como los mismos grilletes psicológicos que en un asalto bancario, impidiendo la ruptura definitiva con el ofensor.

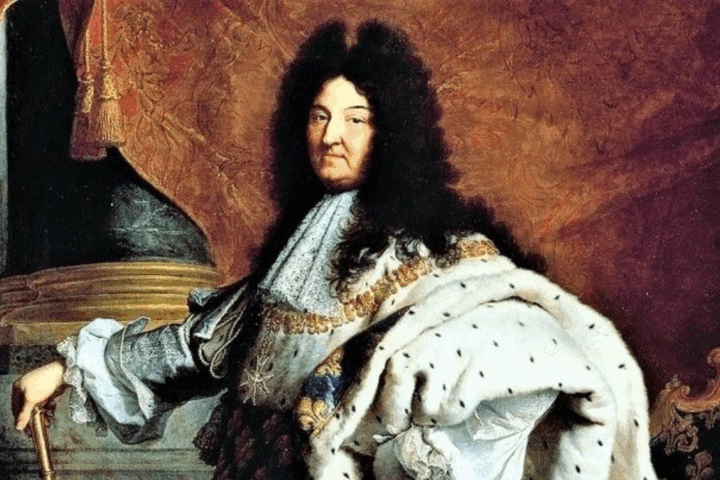

El síndrome de Estocolmo, en cualquiera de sus formas—familiar, laboral o social—, pone de manifiesto que esta aceptación progresiva de la visión del victimario es un estado psicológico mórbido. La víctima se siente a menudo «honrada» o privilegiada por la dominación de quien percibe como una figura poderosa.

El despertar y la reconstrucción

El peligro reside en que la víctima puede normalizar el abuso, complicando su recuperación. El camino hacia la independencia emocional exige una intervención psicológica extensa e integral, que incluye la terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición para procesar los recuerdos traumáticos y, sobre todo, un fuerte apoyo social para reconstruir la confianza y el sentido de seguridad.

Es vital recordar que este comportamiento no es libremente elegido. Es una jugada desesperada de la psique. Al detectarlo, se pueden aplicar los correctivos necesarios para que la víctima rompa el ciclo y no se deje llevar, como «mansos corderos,» al matadero emocional.

El silencio estimula al verdugo (Elie Wiesel).

Dr. Crisanto Gregorio León. Profesor universitario