La cuestionada infalibilidad del sistema

El sistema prefiere condenar a un inocente que desafiar la credibilidad de la institución, en el marco de la justicia consensuada: un contraste entre la eficiencia penal y el riesgo

Pensamiento de inicio:

«El proceso es un dolor que hay que imponer a alguien. Y es tan atroz que el hombre que tiene la misión de imponerlo no puede dejar de lamentarse de ello.» – Francesco Carnelutti

El sistema penal venezolano, a través de la figura del Procedimiento por Admisión de los Hechos, permite al imputado obtener una reducción de pena sustancial (hasta la mitad o un tercio) si acepta los cargos antes del inicio del juicio. Este mecanismo, diseñado para la celeridad, refleja una tendencia global conocida como Justicia Penal Consensuada, que se practica en diversas formas alrededor del mundo, no sin graves riesgos para la presunción de inocencia.

I. Alcance global de la admisión de culpabilidad

La necesidad de descongestionar los tribunales y acelerar los procesos ha llevado a la mayoría de las jurisdicciones a adoptar variantes de este sistema, que se pueden clasificar según su tradición legal:

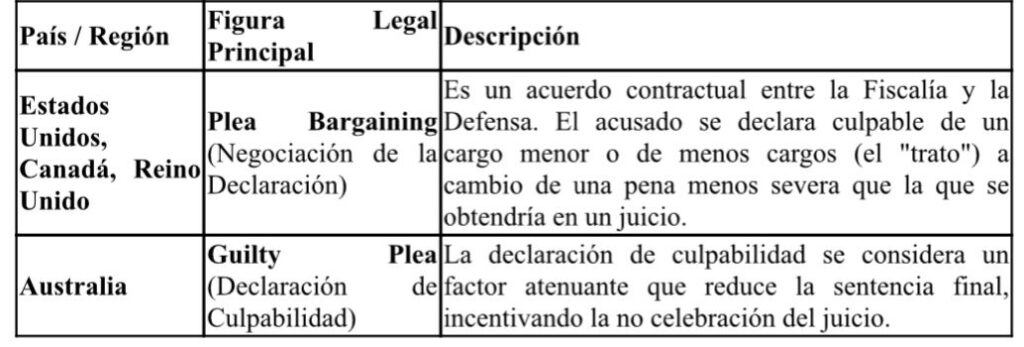

A. El origen: sistemas anglosajones (derecho común)

En esta tradición, la negociación es el motor del proceso penal:

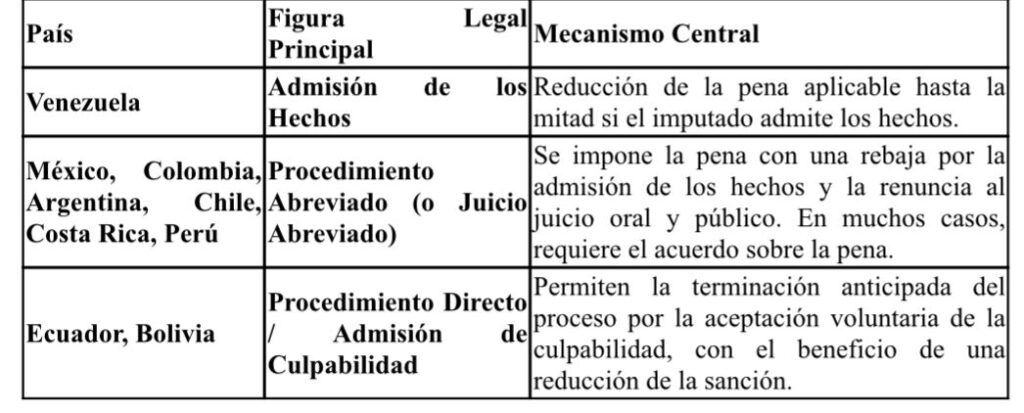

B. La adopción en Iberoamérica (derecho continental)

Tras las reformas procesales de finales del siglo XX, la mayoría de los países latinoamericanos introdujeron mecanismos que rompen con el juicio obligatorio:

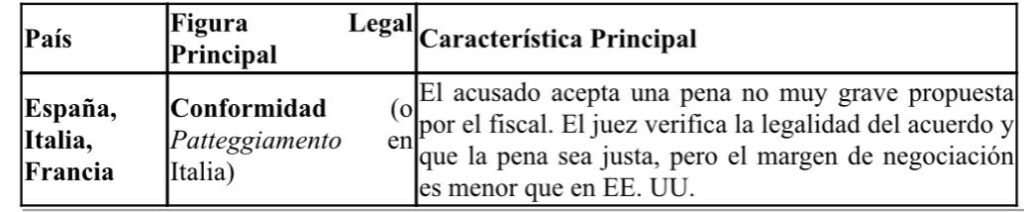

C. Modelos europeos (conformidad controlada)

Los países europeos utilizan un modelo más restrictivo que suele llamarse «conformidad» o «juicio por sentencia de conformidad»:

Nota sobre el sacrificio garantista en leyes especiales

Es menester agregar que la inversión del principio de inocencia no solo es consecuencia de la justicia consensuada. Este sacrificio garantista se observa de manera cotidiana en los casos de violencia de género en Venezuela, donde la propia ley especial, al presumir la culpabilidad del denunciado o invertir la carga de la prueba, subvierte el principio constitucional de inocencia por razones de política criminal. Este fenómeno, aunque de naturaleza diferente a la Admisión de Hechos, constituye otra manifestación de la preferencia institucional por la eficiencia o la protección percibida sobre las garantías individuales.

II. El silencio institucional: ¿algún fiscal o juez admite el error?

Aquí reside la crítica ética más profunda de estos sistemas: la admisión de hechos presiona al ciudadano (incluso al inocente) a aceptar la responsabilidad para obtener un beneficio, mientras que la institución judicial rara vez asume el costo de sus propios errores.

Es imprescindible destacar que la crítica vertida sobre la infalibilidad no busca tachar la totalidad de la judicatura y la fiscalía. Existen, y son esenciales para la justicia, funcionarios honestos, sensatos y espiritualmente íntegros en todos los países que hemos nombrado. Un ejemplo de esta ética fue la figura del Juez italiano Giovanni Falcone, cuyo legado de valentía y lucha intransigente contra la corrupción y el crimen organizado lo convirtió en un mártir de la verdad. «No están todos los que son, ni son todos los que están» en esta perversión estructural. Sin embargo, la cultura de autoprotección y la jerarquía institucional logran, con frecuencia, aislar o anular el criterio ético de estas excepciones, permitiendo que la mayoría silenciosa sostenga la fachada de la infalibilidad.

La evidencia histórica y la realidad procesal demuestran una lamentable verdad:

- Es extremadamente raro, casi inexistente, que un fiscal o juez admita por «honestidad y ética» que un expediente ha sido amañado o que se ha incurrido en una grave violación del debido proceso durante la fase de investigación, mientras el proceso está activo.

- Hacerlo implicaría la inmediata exposición a sanciones disciplinarias, denuncias penales por prevaricación y la responsabilidad patrimonial del Estado por el error, lo cual se evita por una cultura de autoprotección y la creencia en la infalibilidad institucional.

Los casos de reconocimiento post-mortem

El reconocimiento de errores judiciales casi siempre ocurre muchos años después de la condena y, a menudo, cuando la persona ya ha cumplido la pena o incluso ha sido ejecutada. Estos reconocimientos no provienen del juez o fiscal original, sino de investigaciones externas, periodísticas, académicas o, crucialmente, de Unidades de Revisión de Casos (Innocence Projects).

Ejemplos notorios de esto, que resuenan en todo el mundo, ilustran esta trágica realidad:

- Condenas de inocentes por pena de muerte (EE. UU.): Decenas de casos en Estados Unidos (donde el plea bargaining es masivo) han demostrado la inocencia de condenados, a veces a través de pruebas de ADN, después de pasar décadas en el corredor de la muerte. Es la prueba científica la que desmantela el error, no la autocrítica judicial.

- Casos emblemáticos en el derecho europeo: Aunque menos frecuentes, casos de error judicial en Europa también han requerido revisiones exhaustivas y tardías (como en España o Italia) para demostrar la inocencia de personas condenadas por pruebas deficientes o sesgadas.

- El inocente sacrificado (referencia cultural): El calvario del condenado se ha convertido en un arquetipo cultural, reflejado en relatos como el de John Coffey en Milagros Inesperados (The Green Mile), donde la figura del hombre inocente con dones, devorado por la maquinaria del proceso, se erige como la prueba máxima de la incapacidad del sistema para ejercer la piedad y reconocer la verdad.

III. Conclusión: la carga de la irreversibilidad

El mecanismo de la Admisión de Hechos resuelve el problema del Estado (la celeridad procesal) a costa del riesgo para el ciudadano (el peligro de una condena injusta).

La ceguera estructural del error

Más allá de la figura de la Admisión de Hechos, la patología de la infalibilidad opera en cada etapa procesal. Incluso cuando un acusado ha resistido el acuerdo y ha sido condenado en juicio, la institución judicial se atrinchera para defender la sentencia. La negativa a conceder la libertad o revisar el caso, a pesar de la aparición de pruebas de inocencia tardías (como el ADN o testimonios retractados), demuestra que la prioridad no es la verdad, sino la preservación del expediente y la credibilidad de los funcionarios que participaron en la acusación y condena. La Admisión de Hechos solo es el síntoma más visible de esta enfermedad estructural.

IV. Párrafo final

Esta cultura de la infalibilidad institucional revela una doble moral en el sistema: si bien los jueces y fiscales tienen la discrecionalidad de hacer abstracción de la Admisión de Hechos cuando el proceso no cumple con los requisitos mínimos de legalidad, la realidad muestra que nunca aplican este criterio cuando el error es propio. El sistema judicial, en su afán por proteger su credibilidad, la imagen de eficiencia y las carreras de sus operadores, no opta por la libertad del inocente antes que la condena; prefiere que un hombre cargue con una pena (y las miserias del proceso que Carnelutti describía) antes que firmar un documento donde se admita, simplemente, que se han equivocado o que el expediente estaba viciado desde el inicio. Esta obstinada negación del error no es solo una falta de ética; es la consumación de la injusticia.

Pensamiento de cierre:

«En el altar de la justicia se quema el incienso de la verdad; mas para que la justicia lo encienda es preciso que arda el fuego de la piedad.» – Francesco Carnelutti

Dr. Crisanto Gregorio León