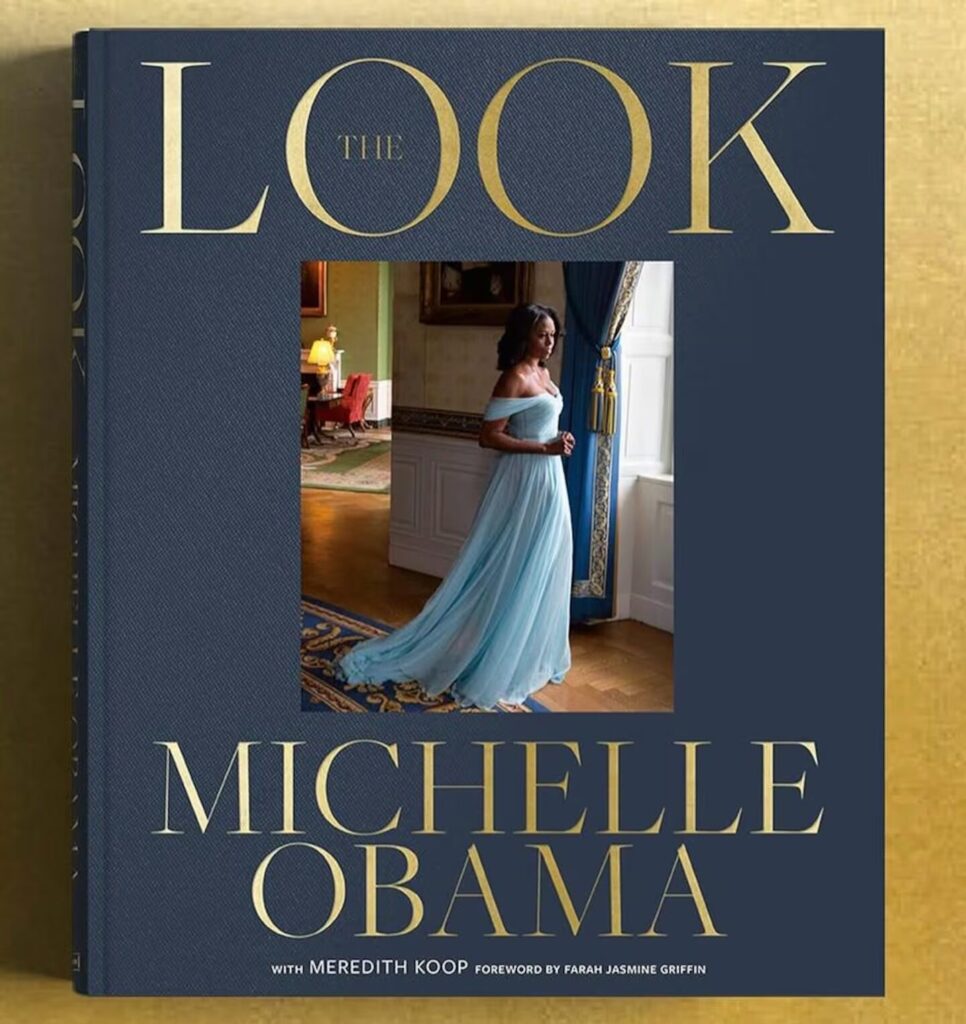

Michelle Obama presenta ‘The Look’, un libro que va mucho más allá de la moda

Como primera mujer negra en ocupar el rol de primera dama, Obama sabía que todos sus movimientos serían analizados

Es uno de los libros más vendidos en Amazon, se trata de un álbum de fotos lleno de moda en papel cuché, y es la historia de las expectativas depositadas en la primera mujer negra en ejercer el cargo de primera dama. Además de la tercera entrega de una trilogía de libros de Michelle Obama centrados en la realización personal. Sus dos anteriores abordaron sus memorias y un compendio de consejos para superar la adversidad.

Esta vez, la publicación ofrece una meditación sobre el poder de la ropa. Pero, sobre todo, se trata de un documento histórico que captura un momento clave en la evolución del papel de la primera dama, cuando la vestimenta se convirtió en una parte fundamental de la comunicación institucional. Un momento en el que la ropa pasó a ser, en otras palabras, parte oficial del trabajo. Y, según recoge el Diario de Yucatán, eso es más importante de lo que parece.

Michelle Obama fue la primera primera dama que tuvo en nómina a una estilista, o “ayuda de cámara”, como llamaban a Meredith Koop; en el Ala Este. Su función era ayudar a definir la estrategia visual de la primera dama para cada ocasión. Desde jugar al hula-hula en público hasta asistir a actos de máximo protocolo.

Estilismo en la Casa Blanca

Antes de la llegada de los Obama, primeras damas como Jacqueline Kennedy, Nancy Reagan o Hillary Clinton habían trabajado con algún diseñador para bailes inaugurales o cenas de Estado. Sin embargo, estas colaboraciones eran más un gesto de cortesía que un sistema estructural. Primaban la pompa y el decoro, no la diplomacia, y las primeras damas solían elegir a un diseñador como Oleg Cassini, James Galanos u Oscar de la Renta; para mantener cierta continuidad.

Después de Obama, este patrón cambió. Melania Trump y Jill Biden contrataron cada una a un estilista, como Hervé Pierre en el caso de Trump y Bailey Moon en el de Biden, un enlace directo entre las marcas de moda y el Ala Este. Trabajaron con numerosos diseñadores para casi cada ocasión, con prioridades políticas claras. Ese nuevo modelo quedó establecido y se convirtió en norma. La explicación de por qué ocurrió se encuentra en gran parte en The Look, publicado por Crown la semana pasada. De ahí su relevancia. El libro revela, de forma inédita y accesible, cómo un guardarropa se transformó en un vehículo sutil de poder político.

Como primera mujer negra en ocupar el rol de primera dama, Obama sabía que todos sus movimientos serían analizados. Su ropa también. Debía representar a todos los sectores de un país dividido y hacerlo en plena era de las redes sociales. La capacidad del mundo para ver, seguir y comentar cada una de sus apariciones era mayor que nunca. Su imagen en redes sociales adquiría un peso inédito. Por tanto, también lo hacían las decisiones tomadas para construirla. En lo relativo a la ropa, lo que estaba en juego había cambiado.

Una declaración política

Obama aborda directamente en el libro la interpretación política de sus elecciones estilísticas, un tema ya tratado en obras como Everyday Icon, de Kate Betts, o Michelle Obama: First Lady of Fashion and Style, de Susan Swimmer. También en numerosos artículos críticos. Pero esta es la primera vez que ella misma explica sus decisiones y reconoce al equipo (Koop, la estilista; los peluqueros Yene Damtew, Njeri Radway y Johnny Wright; el maquillador Carl Ray) que la ayudó a materializarlas.

Así, escribe que la elección de Jason Wu, entonces un joven diseñador neoyorquino de origen taiwanés, para su vestido del baile de inauguración buscaba demostrar “que iba a defender a personas y voces y talentos que con demasiada frecuencia se pasaban por alto”. Personas y voces que, añade, “representaban el talento diverso del diseño de moda estadounidense que yo quería mostrar al mundo”.

The Look conmemora alrededor de 100 atuendos usados por Obama durante su etapa en la Casa Blanca. Y eso sin contar los que llevó en campaña o tras abandonar Washington. Es mucha ropa para una sola persona en solo ocho años.

Para una primera dama, vestirse es un trabajo

Los criterios de selección incluían la proyección diplomática. Obama elegía a diseñadores que funcionaran como puente entre Estados Unidos y sus aliados en cenas o visitas de Estado. Todo para, como escribe, “mostrar respeto”. Algunos ejemplos son el vestido de Tom Ford, estadounidense que trabaja en Londres, para la visita de Estado al Reino Unido. O el Versace que lució en la cena de Estado en Italia. También pesaban consideraciones prácticas como las normas culturales de cada país, la necesidad de moverse con libertad, de abrazar a quien fuera necesario y de evitar manchas de maquillaje en los tejidos.

Obama también aborda en The Look las críticas que recibió por lucir vestidos sin mangas. Pero evita hablar del coste económico. Reconoce que intentó introducir “marcas asequibles pero a la moda en mi armario”, como J. Crew. Aun así, es evidente que tantos atuendos implican un gasto considerable, que recae en la primera familia y no en el Estado. Una vía para manejar ese coste es que un diseñador ‘regale‘ al país un vestido para un acto público importante. Esto significa que la prenda puede usarse una o dos veces, pero después pasa al archivo nacional o a una biblioteca presidencial.

Nada de eso cambia lo que revela The Look. Queda claro cuánto adaptó Obama su estilo personal a lo que creía que el país necesitaba. Y resulta aún más evidente cuando se observa su etapa posterior, con giras de libros y experimentos estilísticos. ¡Un esmoquin canadiense! ¡Botas Balenciaga hasta el muslo! ¡Un Chanel recién salido de la pasarela! Todo refuerza el mensaje central del libro: para cualquier primera dama, decidir las (muchas) prendas que definirán su mandato no es algo casual. Ni debe serlo. Es trabajo.